II Qualifier la rupture du contrat de travail et en déduire les conséquences

A. La rupture à l'initiative du salarié : la démission

Le salarié en CDI peut à tout moment décider unilatéralement de rompre son contrat de travail en démissionnant.

1. Les caractères de la démission

Si le droit de démissionner est libre, la jurisprudence exige que cette décision du salarié ne fasse aucun doute. La démission doit donc manifester une volonté claire, sérieuse et non équivoque du salarié. L'employeur ne peut donc pas interpréter une attitude, un mouvement d'humeur, éventuellement une faute du salarié comme une démission implicite : ne pas reprendre le travail à la fin des congés, abandonner son poste, ne signifie pas démissionner.

Par ailleurs, la démission doit être librement donnée. Si le salarié est amené à démissionner sous la contrainte, il peut, après coup, demander au conseil de prud'hommes de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement aux torts de l'employeur, comme dans le cas d'une démission pour mettre fin à un harcèlement moral.

2. Les conséquences de la démission

Le Code du travail prévoit le principe d'un préavis à la charge du salarié mais il n'en indique pas la durée. Celle-ci dépend soit d'un accord collectif (convention collective ou accord d'entreprise), soit des usages professionnels.

Le salarié démissionnaire ne bénéficie pas des allocations de retour à l'emploi (ARE). Mais, dans certains cas, la démission ouvre droit à l'ARE : si elle survient pour suivre son conjoint, pour échapper au harcèlement, pour créer ou reprendre une entreprise...

B. La rupture à l'initiative de l'employeur : le licenciement

L'employeur a le droit de rompre le CDI. Il peut ajuster les effectifs à ses besoins pour des problèmes soit de qualité de la prestation de travail, soit de quantité de travail nécessaire à la production. Mais la possibilité de licencier est subordonnée au respect de diverses obligations imposées au chef d'entreprise.

1. L'obligation de justifier le licenciement

a. La faute du salarié

C'est la première cause de licenciement pour motif personnel. La faute légère ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement. Par exemple, un retard occasionnel ne serait pas un motif valable, alors que des retards répétés le seraient. La faute peut être grave : elle rend impossible le maintien du contrat de travail, comme en cas de vol par le salarié ou de refus d'obéir. La faute est qualifiée de « lourde » si elle est d'une exceptionnelle gravité et si elle révèle une intention de nuire à l'entreprise. C'est, par exemple, le cas de la destruction volontaire du stock ou du matériel.

b. Le fait non fautif du salarié

Le licenciement personnel n'est pas toujours la sanction d'une faute commise par le salarié. Un fait personnel non fautif peut justifier la rupture du contrat, comme l'incapacité professionnelle, l'inaptitude physique, l'incompatibilité de caractère avec les autres, voire la maladie prolongée si le remplacement définitif du salarié malade s'impose.

c. Le motif économique

D'après la définition légale, ce type de licenciement résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité ou, enfin, à la cessation d'activité de l'entreprise.

d. La sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse

À défaut de cause réelle et sérieuse, le licenciement est sanctionné. Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander réparation de son préjudice. La sanction prononcée dépend des circonstances. Le juge peut proposer, sans l'imposer, une réintégration du salarié. Si les parties refusent cette solution, la personne licenciée a droit à une indemnité dont le montant varie selon deux critères combinés : l'effectif de l'entreprise (jusqu'à 10 salariés ou plus de 10 salariés) et l'ancienneté du salarié. Un barème légal précise le montant minimal et le montant maximal, calculé en mois de salaire, pour chaque situation.

2. L'obligation de respecter une procédure

a. Le cas du licenciement individuel

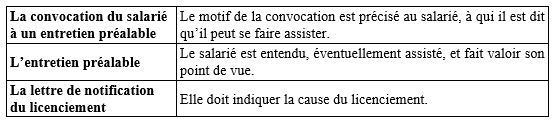

Ici, la procédure est contradictoire : les deux parties s'expliquent avant que la décision de licencier soit définitive

En cas de licenciement individuel pour motif économique, la notification du licenciement est précédée d'une proposition de mesure de reclassement : le salarié se voit proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ainsi, pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an, le salarié qui l'accepte perçoit une allocation égale à 75 % de son ancien salaire et bénéficie de mesures d'aide à la reconversion, à la création d'entreprise...

Une quatrième étape est constituée par l'obligation de l'employeur d'informer l'administration du travail.

b. Les cas de licenciement économique collectif

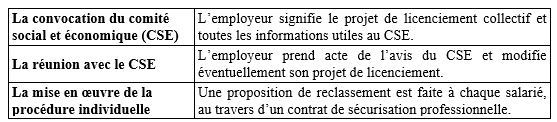

Ici, la procédure est consultative : l'avis des représentants du personnel doit être pris. On peut distinguer deux situations de référence : les « petits » et les « grands » licenciements collectifs.

– Le licenciement de moins de 2 à 9 salariés :

– Le licenciement de plus de 10 salariés dans les entreprises d'au moins 50 salariés :

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doit être proposé par le chef d'entreprise : il comporte des mesures telles que le reclassement des salariés, des actions de formation, des mesures de départs volontaires, des mutations... Il est négocié avec les représentants syndicaux. En cas d'accord, le PSE est validé par la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

En l'absence d'accord, il est proposé par le chef d'entreprise, mais il doit alors être homologué par la Direccte.

3. Les conséquences du licenciement

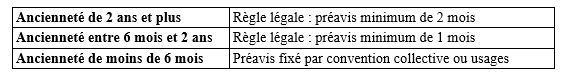

Le respect d'un préavis de licenciement, qui dépend de l'ancienneté du salarié :

L'indemnité de licenciement, dont le montant minimum est déterminé par la loi en fonction de l'ancienneté du salarié : il est de 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et de 1/3 de mois de salaire pour chaque année à partir de la 11e année.

C. La rupture voulue par employeur et salarié(s) : la rupture conventionnelle

1. La rupture conventionnelle homologuée individuelle

Employeur et salarié sont parfois d'accord pour rompre le contrat de travail. Le travailleur ne souhaite pas démissionner car il refuse de perdre son droit aux allocations chômage, l'employeur ne veut pas le licencier car il n'a pas de motif personnel à mettre en avant.

Le législateur a donc créé un dispositif permettant aux deux parties de convenir de la rupture du CDI et de ses suites, en prévoyant un contrôle administratif de l'opération.

Il y a un ou plusieurs entretiens préalables à la convention, qui doit prévoir les conditions de la rupture du contrat de travail, et notamment le montant de l'indemnité de rupture (qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement) et la date de la rupture. Quand cette convention est rédigée, et après un délai de rétractation de 15 jours, elle est adressée à la Direccte, qui est chargée de l'homologuer sous 15 jours. La rupture du contrat peut intervenir dès le lendemain du jour de l'homologation.

2. La rupture conventionnelle collective

Ce dispositif permet à l'employeur de convenir avec plusieurs salariés de la rupture de leur contrat de travail en évitant de recourir au licenciement économique collectif. La rupture des contrats de travail suppose l'accord des intéressés. Il faut en outre l'approbation des organisations syndicales ou, à défaut, du CSE, et la validation de cet accord par la Direccte.